История основания и первожители села Кочки

История основания и первожители села Кочки

2024 год – юбилейный, 12 сентября исполняется сто лет со дня образования Кочковского района. А, что мы знаем о истории возникновения и первожителях села Кочки?

Ещё будучи школьником и посещая Кочковский историко-краеведческий музей, я узнал историю об основании села Кочки мещанкой Проскуряковой. Предание гласит так: «первыми жителями села Кочки была семья вдовы Проскуряковой. Мещанка Проскурякова, за какую - то провинность была сослана царским правительством в Сибирь. С ней приехали семь ее взрослых сыновей…». От части эта история правдива, но не полностью. Проскуряковы действительно были в числе первожителей деревни Кочковской, но далеко не первые.

Давайте обратимся к ревизской сказке данной 6 сентября 1782 года, десятником деревни Кочковской Малышевской слободы Бурлинского уезда Колыванской области Ефимом Ефремовичем Плотниковым (ГААК ф. 169, оп. 1, д. 182). Десятник в сказке показал, что первыми в 1780 году были поселенцы:

- Максим Михайлович Удавленников, 24 лет, из города Верхотурья, бывший в бегах и явившийся в 1780 году;

- Данил Иванович Дрогалев, 50 лет, города Тюмени Знаменского прихода, бывший в бегах и явившийся;

- Федор Зятников с семьёй из села Легостаевского Бердского острога.

В Государственном архиве Алтайского края (ф.169, оп. 1), в деле №97 «Рапорта верхней расправы и земских изб в казенный департамент о ходатайстве крестьян на переселение их из одной деревни в другую» имеется интересный документ определяющий этих бывших в бегах крестьян на жительство в это место на реку Карасук.

«№353 подан июля дня 1780 года …»

«Колыванской области в казенной департамент, из верхней расправы»

Рапорт

«от 17 числа сего месяца, из областного правления при указе присланныя в здешную расправу для безпродолжительногорешения являшиеся ис побегу крестьяне чауского острогу деревни маслянской Иван Печерин, городов Верхотурья Максим Удавленников, Тюмени Данило Дрогалев, иртышской линии сылной колонист Иван Шарков, да ведомства красноярской воеводской канцелярии ирбинского завода поселщик Тимофей Леонтьев которыя сразъсуждения сила всевеличайшего именного Ея императорского величества указу. Состоявшегося мая 5 дня в канцелярии горного начальства полученного августа 1 дня 1779 года о вызове из заграниц беглецов, попределению здешней расправы, неупотребляя сними положенной по закону строгости чтоб другие находившиеся в побеге охотнее являлись пообъявлении въ винах имупущения отосланы по указу Печерин в чаускую земскую контору, а прочие кроме Шаркова в малышевскую, Шарков же в белоярскую земскую избу, и велено из оных пожеланиям поселять, Печерина на прежнее жительство где по ревизии написан в деревню Верх Лугову, а Удавленникова с товарищами по вновь проложенной от Барнаула чрез новопавловской завод до каинска дороге на речке карасуке, Шаркова в деревню Шипицыну, и причислять оного в том ведомстве крестьянам подушным и оброчныя денги взыскивать и в работы распологать спрочими наряду, сначала ныняшнего 1780 года. А нам о числе в колыванской области душ подушно и оброчном с них окладе, казенному департаменту требуется иметь сведение того ради об оных причисленных крестьянах, казенному департаменту верхния расправа доносить: июля 24 дня 1780 года».

Вот это и есть первожители деревни Кочковской. Из документов видим, что поселились они на этом месте не просто так, а по указу канцелярии горного начальства, т.к. в 1760 - 1770-х годах была проложена «прямая» дорога от Барнаула, через Новопавловский завод к Каинскому форпосту (современный г. Куйбышев, НСО) и в этом месте был построен мост через реку Карасук. Нужны были крестьяне для содержания этой дороги, в связи с чем, вдоль неё начали образовываться новые населённые пункты, заселяемые крестьянами. Если добровольцев не хватало, то власти прибегали к прямому принуждению. За самовольное переселение не в то место наказывали плетьми, после чего крестьяне «изъявляли желание» переселиться на указанное властями место. Т.к. деревня Кочковская была приписана к Колывано-Воскресенским заводам, то кроме обслуживания дорог крестьяне ещё облагались гужевой повинностью, и обязаны были обеспечивать перевозку заводских грузов.

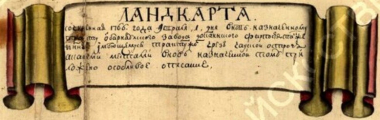

Все эти первожители выбыли до 1795 года, т.к. в ревизской сказке 1811 года они не упоминаются. Они были именно первожителями, первопоселенцами, но не основателями. Основателем можно считать человека определившего, что именно в этом месте дорога будет пересекать реку Карасук. И тот, кто дал указ на строительство моста в этом месте. Это и является главными событиями, определившими основание деревни Кочковской. Судя по тому, что в каждом документе упоминается эта дорога, значит она имела очень важное экономическое и стратегическое значение для того времени. Ведь старая дорога шла через Чаусский острог (современный г. Колывань), приходилось делать большой крюк, а это много лишних вёрст пути. Занялся поиском каких ещё либо документов по данной теме. В ГААК в ф. 50, оп. 21 обнаружил дело №926 «Ландкарта вновь назначенного тракта от Барнаульского завода до Каинского форпоста, а также имеющимуся тракту через Чауский острог» датированное 1766 годом. Судя по датировке карты, работы по прокладке и обустройству дороги, её заселению заняли более 10 лет.

Сохранившийся фрагмент ландкарты 1766 года

Открыв дело №926, радость от находки сменилась разочарованием. От старинной карты остался только маленький фрагмент, можно сказать даже обрывок. Начинаясь от Каинского форпоста, всё обрывается на территориях современных Доволенского и Каргатского районов, а это как минимум 1/9 часть карты, всё остальное утрачено.

Описание карты: "сочиненная 1766 года февраля 1 дня вновь назначенному тракту от барнаулского завода до каинского форпоста с показанием имеющемуся тракту жъ чрезъ чауской острог…"

В 1781 году по указу Колыванской области из деревни Поперешней Чаусского острога был переселён Ефрем Плотников с семьёй. А по указу канцелярии горного начальства от 12 августа 1801 года, семейство Плотниковых с 1802 года переводилось обратно в деревню Поперешнюю, но уже Ординской волости.

В 1782 году по указу Колыванской области, из казённого департамента Колыванской области ведения Бобровской земской избы:

Из деревни Бобровской была переселена группа из 18 крестьянских семей и с ними 11 «мёртвых душ» за которых переселенцы выполняли повинности на старых местах. И переселившись на новое место, с ними были приписаны эти умершие, за которых крестьяне должны были нести повинности до новой переписи, состоявшейся 6 сентября 1782 года.

- Семья Матвея Чернякова, умершего в 1776 году. С ними Акила Налобин умерший в 1772 году;

- Ваганов Афанасий Перфильевич с семьёй;

- семья Трифона Кожевникова, умершего в 1764 году, его сын Федор умерший в 1764 году;

- Алексей Григорьевич Киргинцев с семьёй. Его брат Архип умерший в 1764 году;

- Матвей Григорьевич Киргинцев с семьёй;

- Тит Саблуков с семьёй. Его отец Саблуков Осип умерший в 1776 году;

- Дмитрий Киргинцев с женой;

- Нестер Проскуряков – умер, жена Прасковья – 60 лет, сын Логин – 26 лет;

- Емельян Глухих с семьёй;

- Алексей Глухих, умерший в 1774 году;

- Осип Кузьмич Налобин с семьёй;

- Василий Глухих, умерший в 1774 году;

- Афанасий Диев Дьяков с семьёй;

- Фёдор Бородин с семьёй;

- Осип Воронов с семьёй;

- Иван Михайлович Кобылин с семьёй;

- Матвей Кормин с семьёй. Его отец Василий, умерший в 1776 году. Его родственник Лаврентий Налобин, умерший в 1774 году;

- Иван Нестерович Проскуряков – 27 лет, жена Уксения – 27 лет, сын Василий;

Из деревни Глубокой:

- Иван Тимофеевич Иванов с семьёй;

- семья Мирона Глазырева, умершего в 1772 году;

Из деревни Новоалинской:

- Данила Кондратьевич Уфимцев с семьёй.

Итого из «ведения Бобровской земской избы» были переселены 21 крестьянская семья и 12 «мёртвых душ».

Но были и такие, которых указом определили в Кочки, а они поселились в другом месте. Например, в ревизской сказке деревни Верх Алеус за 1782 год (ГААК ф. 169, оп. 1, д. 689) есть такая запись: «Серофим Евсеев сын Резанской в силу указа Колыванской области и казенного департаменту от 25 числа генваря 1782 года по №154 переведен Барнаульского уезда ведения Бобровской земской избы из деревни Упбинской, Малышевской слободы по вновь проведенной к Каинскому форпосту дороге в деревню Кочки, но он в той незаселился: а заселился в показанной деревне Верхно Алеуской».

Как мы видим из выше приведённых данных, что в группе переселенцев фигурирует фамилия Проскуряковы, с которыми связано местное придание об основании деревни Кочковской, до настоящего времени считавшегося за правду. Получается, вдова Проскурякова была, т.к. Нестер Проскуряков числится умершим в 1777 году. И было у неё два сына Иван и Логин, а не семь. Сословие у них - крестьяне, а не мещане. То, что они были сосланы, тоже не подтвердилось. Нестер Проскуряков был переведён в деревню Кочковскую с семьёй по своему желанию, указом №150 от 21 октября 1780 года (несмотря на то, что он умер в 1777 году, прошение подавалось от его имени).

А, что если легенда правдива, и некая мещанка Проскурякова с семью сыновьями за какую-то провинность была сослана в Сибирь, но относится это не к деревне Кочковской, а к их прежнему месту жительства к деревне Бобровской? Давайте окунёмся глубже.

В ходе исследования выяснилось, что деревня Бобровская основана около 1763 года. Находилась она около Усть-Каменогорской крепости, сейчас это территория Казахстана. Почти все семьи, переселившиеся в деревню Кочковскую были и первопоселенцами деревни Бобровской.

Из ревизской сказки Бобровской слободы за 1782 год (ГААК ф. 169, оп. 1, д. 819):

«Матвей Григорьев сын Киргинцов Тобольской губернии города Тары Чернолуцкой слободы государственный крестьянин, по своему желанию с женою и сыновьями Дмитрием и Алексеем, и крестьянами того же ведомства разных деревень…, Нестером Проскуряковым, Афанасием Вагановым…, со всеми семействами в 1765 году переселились в деревню Бобровскую. Гражданином генерал порутчиком и кавалером Шпрингером были освобождены от платежа подушных денег на трёхлетний срок».

«Написанный в бывшую прежнем ревизию в Чернолуцкой слободе: Нестер Иванов сын Проскуряков, у него жена Парасковья Григориева дочь взята в замужество на прежнем жительстве в деревне Бетеи у крестьянина Киргинцова. У Ивана Нестерова сына Проскурякова жена Аксинья Фролова дочь взята в замужество у крестьянина Кожевникова».

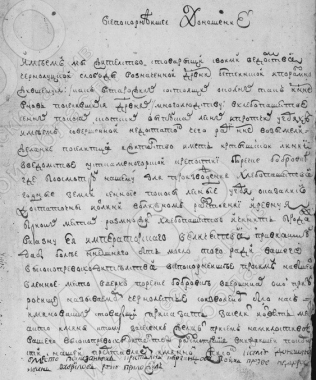

Прошение на переселение Киргинцева и Проскурякова в деревню Бобровскую (ИАОО ф. 1, оп. 1, д. 14)

Фрагмент карты земель Сибирского линейного казачьего войска 1858 года.

На данном фрагменте карты хорошо видно дорогу, идущую от Барнаула в Каинск. Пересечение этой дороги и реки Карасук выделил красным кружком, в этом месте был построен мост и образована деревня Кочковская. Красной линией выделил направление от деревни Бобровской к деревне Кочковской

Из ревизской сказки Тобольской провинции, Тарского ведомства, Чернолуцкой слободы за 1747 год (ф. 350, оп. 2, дело №3520):

«Иван Иванов сын Проскуряков 42 лет, у него братья (в прежней переписи написанные) Матвей 39 лет и Нестер 34 лет»

«Михайло Гаврилов сын Киргинцев 59 лет, у него в прежней переписи написан брат Григорий 45 лет, племянник Ефим 35 лет. После переписи [прим. 1720 г.] родились у Григория дети: Савелий 20 лет, Алексей 18 лет, Яков 14 лет, Матвей 12 лет, Архип 9 лет».

В Чернолуцкую слободу Проскуряковы и Киргинцевы переселились между 1710-1720 годами из Сибирской губернии, Тобольского уезда, Калиновской слободы (Киргинцевы), Буткинской слободы, деревни Горскиной (Проскуряковы). Вероятней всего переселение произошло после закладки при впадении в реку Иртыш реки Омь Омской крепости, в 1716 году экспедицией подполковника Ивана Дмитриевича Бухгольца.

Из переписной книги Тобольского дворянина Ивана Томилова за 1710 год (РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1524):

«Лета 1710-го июня в __ день по указу великого государя … и по наказу ис Тобольска стольника и воеводы Ивана Фомича Бибикова дьяков Леонтия Шокурова Ивана Баутина велено тобольскому дворянину Ивану Томилову ехать ис Тобольска Тобольского уезду в дворцовые великого государя в Буткинскую в Беляковскую в Угецкую в Куяровскую в Калиновскую в Юрмыцкую в Пышминскую в Верхопышминскую слободы и тех слобод в селах и деревнях и в архерейские и в монастырские слободы и в деревни и в татарские юрты и волости которые татарские юрты и волости будут по дороге к вышеписанным слободам и селам и вотчинам и заимкам в близости

А приехав в вышеписанные слободы и села …»

«Слобода Буткинская деревни Горскина крестьяне

- двор оброчного крестьянина Спиридона Артемьева сына Проскурякова, 30 лет… у него ж братья Иван 28 лет, Матфей 20 лет, Сергей 15 лет. У Ивана жена Софья Иванова дочь 28 лет, да дети Иван 7 лет, Матфей 2 лет… У Спиридона ж отец Артемей 60 лет да мать Настасья Якимова дочь 60 лет…»

Как мы видим из всех выше изложенных документов, что предание о вдове Проскуряковой действительно относится именно к деревне Кочковской. Но правда только в том, что вдова действительно была. Остальное же подтверждения не имеет.

Схема переселения семей Проскуряковых и Киргинцевых на фрагменте карты 1858 года

1 Калиновская и Буткинская слободы – в период между 1710-1720 гг. – 2 Чернолуцкая слобода – в 1765 году (скорей всего водным путём по реке Иртыш) – 3 деревня Бобровская – в 1782 году – 4 деревня Кочковская.

Ситуационный план деревни Кочковской 1830-х годов. Указан мост через реку Карасук

Ревизской сказкой 1835 года в деревне Кочковской зафиксировано 13 семей: Чернаковы, Киргинцевы, Проскуряковы, Глухих, Налобины, Кобылины, Глазыревы, Ламановы, Саблуковы и Гуляевы.

|

Имянной список оналично состоящих по 8 ревизии крестьянех Бурлинской волости деревни Кочковской |

||||

|

№ семейный |

№ рядовой |

|

Лета по ревизии |

|

|

1 |

1 |

Прохор Иванов Чернаков

|

17 |

Перечислен с 1838г. сей же волости в деревню при озере Кривом |

|

2 |

2 3 4 5 6 |

Петр Матвеев Чернаков Петра сыновья Карп Афонасий Афонасья Петрова сыновья Прокопей Василей |

68 43 23 ½ 4 2 |

|

|

3 |

7. 8. 9.

10. 11. |

Василий Алексеев Киргинцов Василья сын Кирило Кирила сын Федор Василья Алексеева внуки Архиповы дети Гаврило Михаило |

74 45 13

13 12 |

|

|

4 |

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. |

Логин Нестеров Проскуряков Логина Нестерова 1 сын Федот Федота Логинова сыновья Филип Семен Веденикт Филимон Семен Логина Нестерова 2-й сын Дементий Дементья Логинова сын Иван Логина же 3-й сын Дмитрей 4-й сын Михаило Михаила Логинова сыновья Степан Данило Павел |

77 37 16 14 9 6 2 34 3 29 27 4 2 1/2 |

|

|

5 |

26. 27. 28. 29. |

Игнатей Алексеев Глухих Игнатья братья Николай Евдоким Яков |

29 17 13 8 |

|

|

6 |

30. 31. |

Никифор Федоров Глухих Никифоров брат Алексей |

22 ½ 13 |

|

|

7 |

32 |

Клементей Никитин Налобин |

25 |

|

|

8 |

33. 34. 35. |

Козьма Иванов Кобылин Его сыновья Степан Егор |

57 22 ½ 17 |

|

|

9 |

36. 37. 38. |

Архип Леонтьев Глазырев Архипа брат Лазарь Лазаря сын Федор |

40 36 4 |

|

|

10 |

|

В РС эта строчка отсутствует |

|

|

|

11 |

39. 40. 41. 42.

|

Ефим Иванов Проскоряков Ефима брат Прохор Прохора Иванова сыновья Николай Еремей |

45 20 ½ 4 1 неделя |

|

|

12 |

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. |

Яков Хрисанфов Ламанов Якова сыновья Сергей Антип Якова Хрисанфова 1-й брат Лев Льва сыновья Петр Гаврило Егор Аврам Якова 2-й брат Лев же Льва сын Григорей |

44 18 13 41 20 ½ 16 10 7 34 13 |

|

|

13 |

53 |

Петр Федоров Саблуков |

27 |

|

|

14 |

54. 55. 56. 57. 58. |

Антип Степанов Гуляев Антипы сыновья Иван Гордей Федот Кирило |

63 27 22 20 12 |

|

|

|

|

Итого на лицо Сказко сочинитель крестьянин Карп Попов |

58 |

|

КГКУ ГААК ф. 2, оп. 1, дело №8316 – «Именные списки крестьян Бурлинской волости по переписи 8 ревизии»

На протяжении 30 - 40 лет деревня Кочковская (с 1859 года село Кочки) увеличивалось за счёт внутреннего прироста. С 1870-х годов в село Кочки начинают прибывать переселенцы из западных губерний. Большую часть переселенцев составляли выходцы из Курской губернии.

В 1868 году село Кочки посетил – российский путешественник, географ, секретарь Петербургской академии наук, тайный советник Александр Фёдорович Миддендорф. Целью его путешествия было исследование Барабинской и Кулундинской степей. По возвращению в Санкт-Петербург Александр Фёдорович на основании своих дорожных записок в 1871 году издал книгу «Бараба», она шла приложением к XIX тому записок Императорской академии наук. На страницах данной книги встречаются записи и о посещении Александром Фёдоровичем нашего родного села, оставившего яркие его описания.

«Как на меня, много скитавшегося на своём веку, а ныне живущего на покое, подействовал вид этого удивительного плодородия, так точно, и конечно ещё сильнее, ходить в простом народе смутная весть о этих чудесах, который стоустая молва вдобавок разукрасила баснословными рассказами. Глухою тайною весть эта бродит по всем избам, коротая длинные ночи тёмной половины года, а последние волны этого таинственного говора ударяют в крайние западные пределы колоссального царства. Да, не будь этого длинного переезда сухим путём, который представляет гораздо большую преграду, чем океан, отделяющий Европу от Америки! Среди Барабы я встречал переселенцев, ехавших из благословенных полос Европейской России, из губерний Воронежской, Симбирской, даже Самарской и др. Они ещё не останавливались, а шли всё дальше на восток. Зачем вы покинули родину? спрашивал я. Тесно, слишком тесно у нас стало, был их постоянный ответ. Подобно пасюку, они следуют какому-то неотразимому влечению, задача которого состоит в заселении земного шара. И разве это не тоже, что было с самими Сибиряками, предки которых таким же образом переселились в теперешний край свой с дальнего запада?»

«Я встретил только одно селение, уединённо лежащее на краю восточной берёзовой степи, при реке Карасук, деревню Кочки, которая по избытку господствовавшего в ней довольства своей судьбою, представляла единственное в своём роде явление. Поэтому считаю долгом на весь мир воздать хвалу этому счастливейшему на свете местечку, которое мне удалось встретить в течении всех моих дальних странствований. В остальных же местах приходилось выслушивать старинную песню человеческого неудовольствия». (Бараба, 1871 год, стр.18).

«Мы удивляемся всё более, видя, что при таких щедрых дарах природы поля на пространствах в несколько сот квадратных вёрст оказываются какими то родимыми пятнышками, разбросанными по широкой степной физиономии этого обширного края. При этом, конечно, необходимо принять в соображение крайности континента, с его засухами и саранчами, да с свойственными ему ранними и поздними заморозками. Но за то природа уравнивает это различными способами. Так например ночью второго июля вода, набравшаяся на железной подножке нашего тарантаса, замёрзла близ деревни Кочки, под неполным северной широты, но туман, застлавший эту местность в следствии ночного мороза, был так густ, что поля нисколько не пострадали от этого. При том в Барабе прекрасно растут не только картофель но и огурцы, дыни и арбузы. Если не уродится хлеб, то всё таки для скотоводства остаётся беспредельное пастбище, а сено, довольно дёшево» (Бараба, 1871 год, стр.23).

«На странице 18 я говорил о переселенцах и о деревне Кочках как о счастливейшем местечке на свете, которое мне когда либо привелось встретить. При виде беспредельных и великолепнейших лугов, поросших старинными величественными берёзами, я заметил встретившим меня жителям деревни Кочек, что они пресчастливые люди, живя в таком рае. Действительно так, отозвались они, и ответ их был единодушный отголоском моего собственного воззрения. Вскоре вокруг меня собрались все жители двадцати с немногим домов этой деревни, единогласно утверждая, что они наслаждаются полнейшим счастьем. Когда же я на конец в роде искусителя спросил их: не ужели они не имеют принести проезжему чиновнику никакой жалобы, то они только ответили: земля нашей деревни тянется на 25 вёрст в поперечнике; разве нам можно когда ни будь забрать под соху и косу; приезжай к нам с сыном и поселись у нас; мы отведём вам земли столько, сколько вам понадобится» (Бараба, 1871 год, стр. 83).

Куропатник Александр Александрович,

член Русского географического общества